「箇条書き」や「h3」など、複数の項目を紹介するときに自分が意識しているポイントが4つあります。

それは「粒度・要素・順番・表現」をそれぞれ整えることです。

具体的にどんなことをしているのかを、本記事ではメモがてら書いていきます!

「箇条書き」や「h3」を使うときの4つのポイント

改めて、自分が意識しているポイントは以下の4つです。

- 「粒度」を整える

- 「要素」を整える

- 「順番」を整える

- 「表現」を整える

一つずつ紹介します。

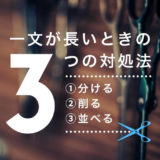

1.「粒度」を整える

ここでいう「粒度」とは、ざっくりいうと情報の大きさのことです。

たとえば「ラーメン」と「札幌みそラーメン」を比べた場合、

・ラーメンのほうが、抽象的で粒度が大きい

・札幌みそラーメンのほうが、具体的で粒度が小さい

みたいなイメージです。

粒度がバラバラだと、読者はそれぞれの情報の関連性(全体像)を理解しにくくなります。

なので、粒度はすべてそろえるのが鉄則です。

「粒度を意識するのムズい、、、!」って方は、マインドマップを使って情報を整理すると考えやすいかも。

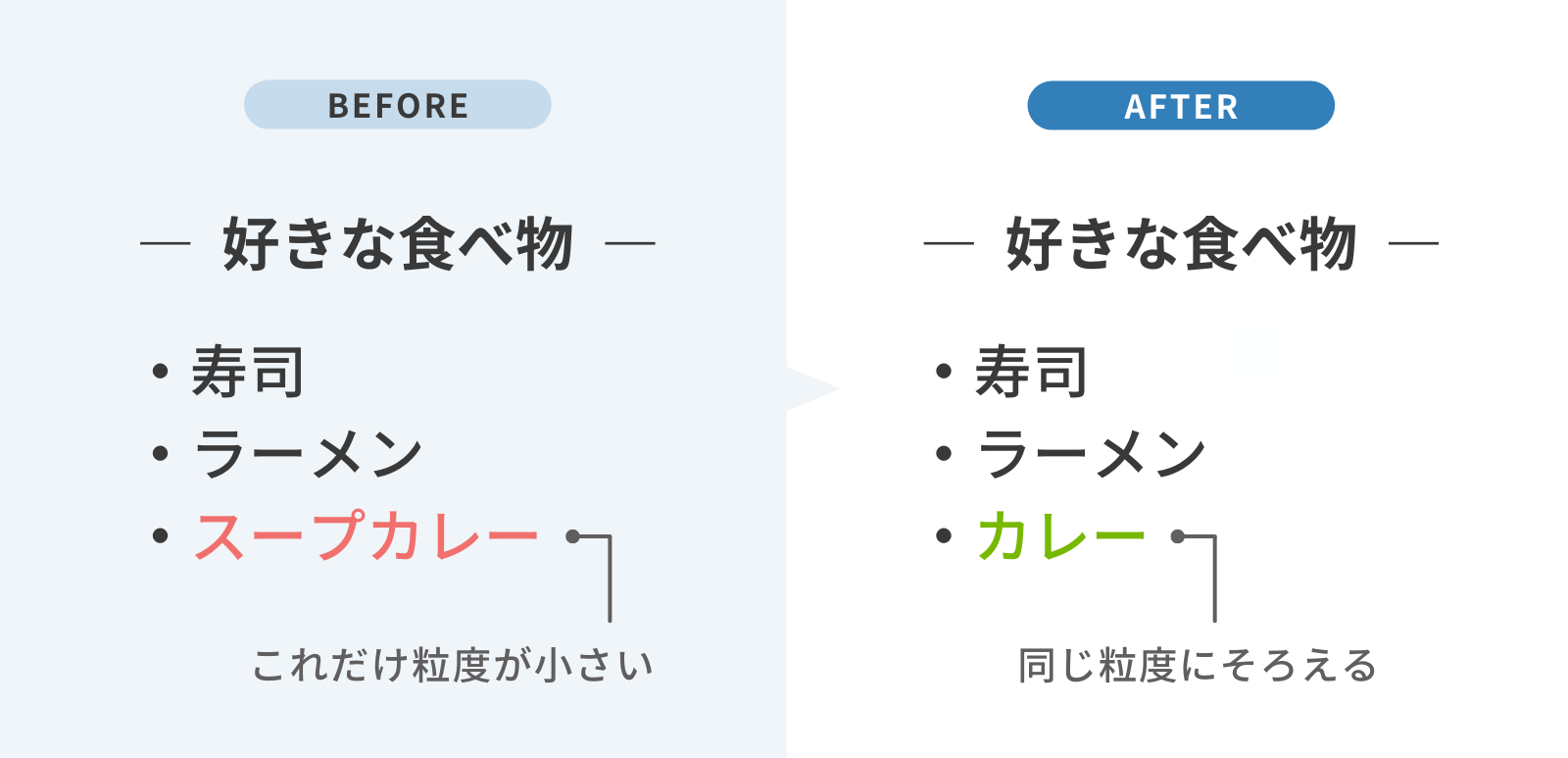

2.「要素」を整える

次に、テーマに対して適切な要素がそろっているかチェックします。

具体的には、

・モレている要素がないか(不足)

・ダブっている要素がないか(重複)

・テーマから外れた要素がないか(逸脱)

などを確認していきます。

イメージとしては「モレなく・ダブりなく」というMECE(ミーシー)的なあれです。

これにより、必要な要素だけを過不足なくそろえることができます。

ちなみに「ラーメン」と「中華そば」のように、字面は違うけどほぼ同じ情報が混ざっているのは結構あるあるなので注意です。

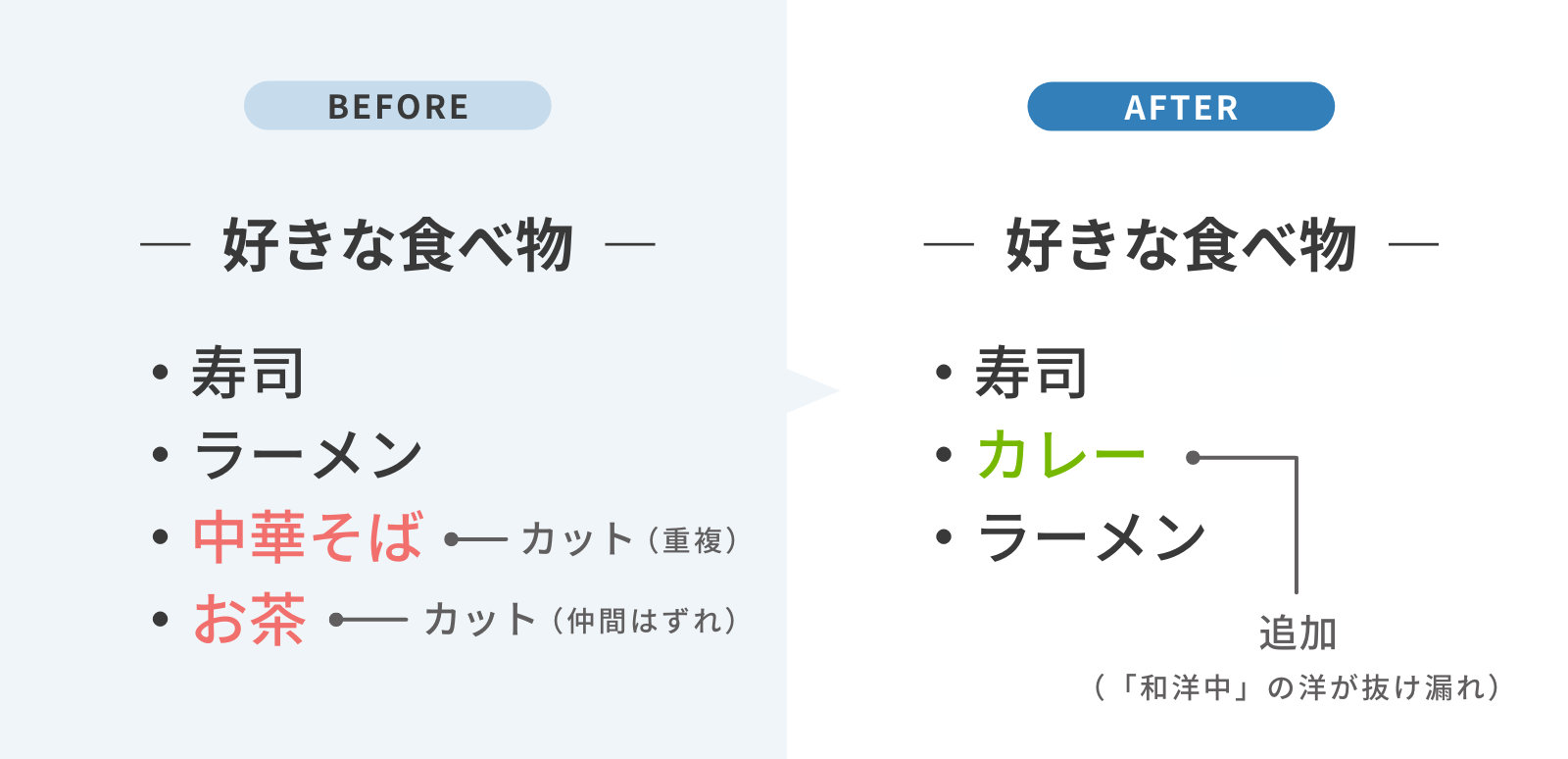

3.「順番」を整える

必要な要素がすべてそろったら、次はなにかしら意図のある順番に並べていきます。

たとえば、ラーメン屋のメニューで塩ラーメンが最初に紹介されていたら「ここの店は塩ラーメンがイチオシなんだな」って思いません?

逆に、塩ラーメンが4番目に紹介されていたら「塩ラーメンはそこまでなのかな」って感じますよね。

このように、同じ情報でも「伝える順番」によって与える印象は変わります。

なので、テキトーに順番を決めるのではなく「なにかしら意図のある順番」に並べるのがおすすめです。

ちなみに、この記事で紹介している4つのポイント(粒度・要素・順番・表現)は、自分が普段チェックするときの順番にしています。

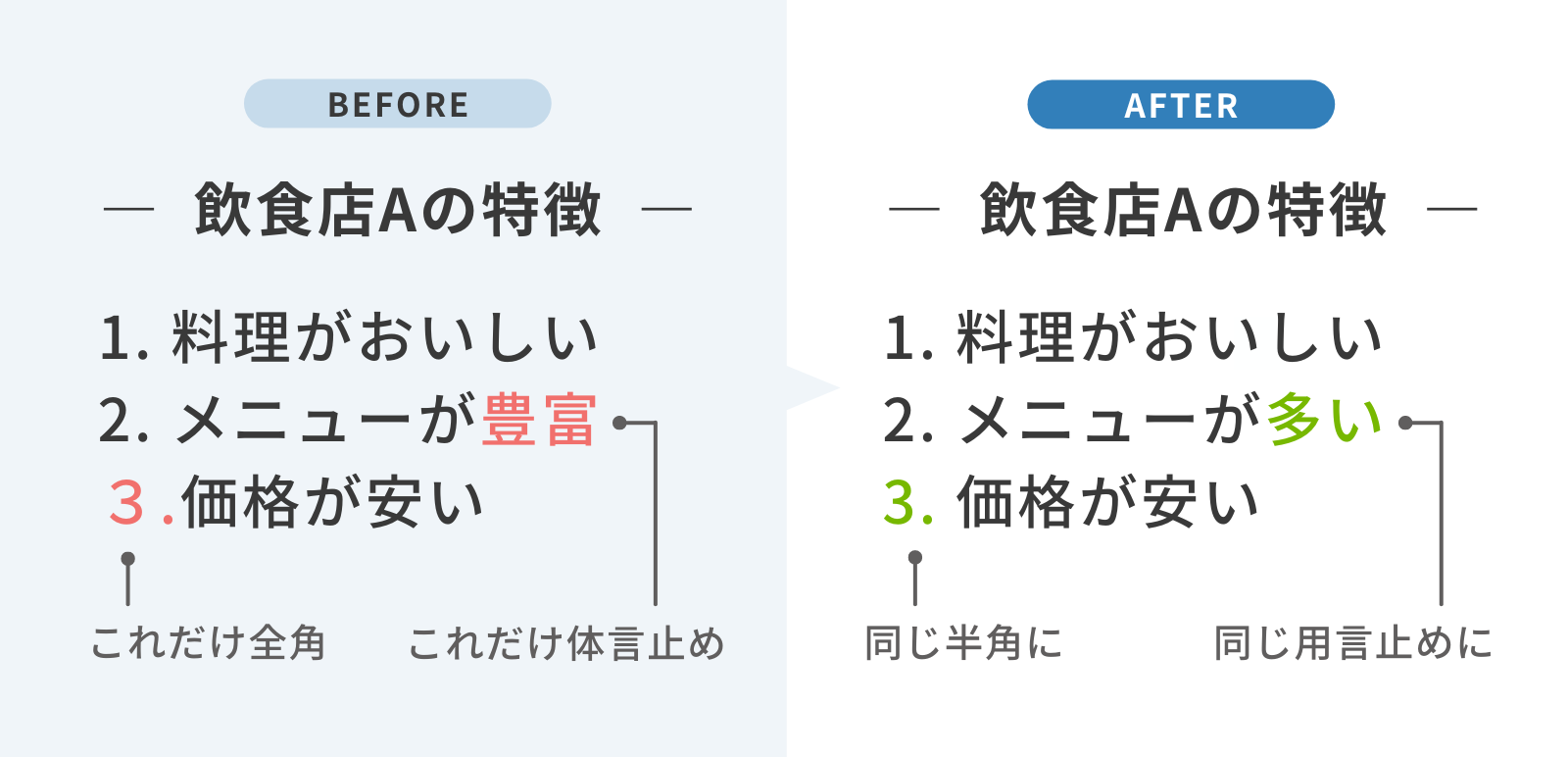

4.「表現」を整える

最後に、仕上げとして細かい表現を整えていきます。

具体的には、

・行頭文字(先頭の数字や記号)

・一文の長さ

・語尾の種類

などをそろえるかんじです。

一貫性を持たせたり、読者がヘンに引っかかるのを防いだりするために、地味に重要なステップです。

まとめ:複数の項目をあげるときは丁寧に

改めて、「箇条書き」や「h3」を使うときに自分が意識しているポイントは以下の4つです。

- 「粒度」を整える

- 「要素」を整える

- 「順番」を整える

- 「表現」を整える

ちなみに、なにかしら意図があって「あえて」くずして書くという方法もあります。ただ、特に意図がなければ基本的には整えるのがおすすめかなと。

参考になったらうれしいです!

ちなみに、記事にする前のネタをTwitterでつぶやいています▼

ライティングで「箇条書き」をするときに気をつけているポイントを4つまとめました pic.twitter.com/3mC38M4KOJ

— しな|編集者・ディレクター (@shina3103) December 25, 2021

記事にしていない文章術や営業術も発信しているので、ぜひチェックしてみてください!